薛培焕解析蒙元帝国撒花文化背后的深层含义

感谢薛培焕老师赐稿

原文为韩文,刊发于韩国《中亚研究》2021年第2号,第141—179页,引用时请注明出处

▼

“人是善行的奴隶”

—— 撒花(Sauɤa)文化与蒙元帝国社会、经济、政治网络

文丨薛培焕

作者简介

薛培焕,韩国全南国立大学历史学系教授、系主任。

一、前言

一个共同体的物质文化不仅反映社会、经济、政治的根源,还与周边地区交流、融合,并推动其变革的产生。礼尚往来,是人类物质文化中社会的整体。这种礼仪中包含有私心、社会凝聚力的元素以及建立或重申道德秩序的可能性。经济人类学发现礼物蕴涵了互惠性和交换价值:(1)其具有一般互惠性(家庭的礼物等),(2)其具有平衡互惠性(直接交换、婚姻、贡品等),(3)其具有非互惠性(免费赠品、盗窃、强抢、企业并购等),(4)其具有价值和商品交换性,(5)能够解释物品的创造与积累从生产、交换、消费到报废的生命周期。[1]

13-14世纪蒙古帝国(1206-1370)的礼物交换(其本质是一种附加有礼仪色彩的商品贸易行为),是草原游牧文化的来源,是帝国物质文化的中轴,也是社会关系的总体。在蒙古帝国史研究中,游牧民族、牲畜、狩猎和商品贸易是解释草原物质文化和经济活动的关键。另一方面,礼物文化长期缺乏研究视野,相关的少数研究也专注于阐明礼物文化的某一方面,而非从整体角度进行研究。本文将解析礼物文化中语义、语源、法律行政、政治外交的具体构成。

在蒙古帝国史中,称呼“礼物”的词汇主要有蒙语、波斯语、汉语。多数译者将《元朝秘史》中的蒙语sauɤa[2]和《史集》中的波斯语sauqā[3],这两个词音译解释为“礼物”。

中国学术界对“扫花”与“撒花”含义和起源的研究处于领先地位。王国维推断《元朝秘史》的文译“扫花”,与《山居新语》、《元典章》、《黑鞑事略》等史料中出现的“撒花”,都是“人事,人情”的意思。[4]按照韩儒林的说法,那是“诸王、将领或官吏每到一地都要强 逼当地送人事”。书中主张,撒花来源于波斯语“saughat”,也许是蒙古人通过西域学到的财物剥削方法。[5]贾可佳、逸泉沿用此说,解释“撒花银”是蒙古军从被征服者那里索取来的银子。[6]最近,王敏和张利宝解释说,“撒花”的意思是“抢取的财产、礼物、人事”,源自古突厥语或蒙语,亦可引申为“送钱、行贿、酒食款待、喂饲驴马、协调、游玩”等意义。[7]

同时,礼物文化中也存在贿赂品,这其实反映了帝国行政腐败与反腐败的问题。[8]中国蒙古学者特木勒阐明了“肚皮”的词源和含义。[9]从部分论文的观点来看,元朝官员的贪污最为严重。[10]官员的贪赃,也就是收受贿赂和贪污等腐败现象,在中世纪欧亚大陆的东部是需要根除的。元朝为杜绝贿赂、贪污的行为,寻求并实施强有力的反腐败政策。腐败被视为前近代非西方世界的象征,[11] 尤其被看作为中国历代王朝的大患。[12]其中元朝官员的腐败,在历史上是前所未有的。[13]

外交的礼物文化,也形成了另一个研究趋势。利特尔(Donald P. Little)分析了马穆鲁克王朝和伊儿汗国的使节往来和礼物交换惯例,他表示,两个王朝的礼物交换是外交和文化的交流。[14]中国学者邱轶皓的研究表明,互换国礼是亚洲内陆地区由来已久的外交传统。成吉思汗于1219年征服花剌子模后,他采取的蒙古的应运(天命:腾格里的命令)外交战略结束了固有的欧亚礼物传统。同时,他还注意到国礼、贡品和商品之间的联系。[15]

先行研究提供了有关礼物文化的进一步观点和信息,但在刻画蒙古礼品文化的精髓和整体性上却略显薄弱。

为了揭示蒙古帝国物质文化的核心,有必要对中世纪的蒙语撒花(sauɤa)进行新的解析。撒花通常被解释为“礼物”。但是,它具有比这更复杂的含义。撒花的本质是什么,有着怎样的文化背景,又如何影响了帝国的社会、经济和文化。

基于上述问题,本文探讨了中世蒙语“撒花(sauɤa)”在帝国内的流行。本研究考察了13-14世纪蒙古的礼物文化,并将其与人类的互惠行为以及政治、社会和经济网络联系起来。为此,在第二章中,本文从礼物、贿赂品、商品三个层面对撒花的本质进行了梳理。第三章考察大汗如何利用撒花参与帝国的政治和经济;第四章探讨撒花作为贿赂品,对法律和行政的影响和相互作用。第五章则分析了撒花交换引起的人事网络竞争。因此,本研究希望能够阐明撒花的“人事(指走亲访友所带的礼品)”文化,撒花文化是蒙古物质文化的集合体,也是社会和经济网络的支柱。

二、蒙古撒花(sauɤa)的“人事”文化:礼物、贿赂品、商品的三重奏

人们为确保政治地位和经济优势,流行互相送礼。[16]礼尚往来具有悠久的历史性与普遍性,人类社会至今仍受它的影响。礼物的赠与,具有互惠性与保持和平意愿的作用,礼物象征着同盟,团结与联合。[17]礼尚往来在蒙古草原传统中也有体现,《元朝秘史》中讲了一个有趣的故事。

成吉思汗第十一世祖母——阿阑豁阿的丈夫朵奔篾儿干在不儿罕哈勒敦山(Burqan-qaldun)的脱豁察黑·温都儿(Toqočaq Ündür)打猎时发生过这样的轶事。他在树林里亲眼目睹了一个兀良哈歹部人(Uriangqadai)正在烤一只三岁鹿的肋条肉和内脏。朵奔篾儿干提出要求后,那个人把连肺的鹿的头部、气管和鹿皮自己留下,把剩下的鹿肉都给了朵奔篾儿干。他在回去的路上遇到了贫穷的马阿里黑·伯牙兀歹(Ma'aliɤ Baya'udai)和他的儿子。该男子以儿子为代价,向朵奔篾儿干索要肉。朵奔篾儿干给他折了一只鹿的后腿,并把他儿子带回家在屋里役使。[18]

朵奔篾儿干这一轶事证明了,在蒙古个人之间互惠、和睦、扶助[19],或物品交换文化的普遍性。猎人对他的鹿肉的赠与在三种礼物互惠性(一般性、平衡性、非互惠性)中,属于单向的一般互惠性,或者属于免费赠予的非互惠性范畴,这与其道德规范或敦厚的福利观念有关。[20]相反,在朵奔篾儿干和贫穷的男性之间,鹿肉—儿子的交换可以归类为直接交换的平衡互惠性。

前者的礼物交换有一点需要注意,猎人为自己保留的只勒都(ǰildü)是一次性从死去的动物身上取出的头、气管、肺和心脏。它象征着死去的动物或事物的主要部分或中心部分,猎人自然会把那部分占为己有。[21]

而在后一种情况下,在鹿肉—孩子的交换中建立了对等性与互惠性,但很难从长远的角度轻易判断赠与者—受赠者之间价值的主次。草原文化中的礼物交换虽是互利的,但不一定等价的。可见,赠与者—受赠者的权益存在微妙的裂痕,由此可知,位居高位的捐赠者决定物品的选择与交换。

在13-14世纪,蒙古人对礼物的观念和文化在外人看来是易于理解的。方济会修士柏朗嘉宾(ca.1185-1252)的故事证实了蒙古人对礼物的渴望。无论是蒙古诸王,还是其他地位较低的蒙古人,都向外国使节索要很多礼物,如果使节不这遵从他们的意愿,就会受到蔑视。更甚,他们连价值较为低微的礼物都不愿意收。在进入蒙古人的领地之前,柏朗嘉宾从前俄罗斯王公那里打听到蒙古人是,“一定要带给他们有价值的礼物,如果没有礼物,使臣就无法正常履行职责,甚至会被视若无物”。[22]

教皇的使节卢布鲁克也表达了蒙古帝国对空手而来的人不给予任何好意的惯例,[23]他尤其为渴求礼物的蒙古下层官员接连不断的要求所震惊。卢布鲁克等人对此难以置信,他们在旅途中不知道会收到多少来自大汗和他的亲卫们提出的各种索礼的要求。[24]

据《曼德维尔游记》记载,当大汗经过城镇和村庄时,人们在屋前生起火堆,往火堆里撒上香粉,使大汗感到气味宜人,所有人都匍匐在地上,向大汗表示服从,基督教僧侣们拿着十字架和圣水列队走近他,大声吟唱着赞美诗,“伏求造物圣神降临”(Veni Creator Spiritus)。祭司长在大汗面前举着十字架祈祷,以最虔诚的方式为大汗鞠躬祝福。随后他用银盘将梨、苹果或其它共九种水果呈献给大汗,大汗拿了其中一个,将其余的分给了身边的诸王,这是因为根据古老的 [蒙古] 法律——“Non accedat in conspectus meo vacuum”(“任何人都不得空手来到我面前”)。因为蒙古习俗,任何异邦人都不能在不向大汗献出礼物的情况下接近大汗,[25]这是亚洲的礼品经济,与朝贡政治经济相去甚远,对西方使臣来说显然是一个陌生的概念。[26]

中世纪的蒙语揭示了这种礼物文化。对游牧民族来说,“礼物”在《元朝秘史》中,以中世纪蒙语撒花(sauɤa,复数:sauɤad)的词汇形式出现,而在现代蒙语则以(beleg)的形式出现,文献中将其音译为“扫花”,[27]在其他汉字文献中,它也被汉译为撒花或撒和。[28]

毫无疑问,撒花指的是“礼物”。它在波斯语中表示为 sauqāt (سوقات ),意思是“礼物”。[29]事实上,撒花具有多重含义。格哈德·杜弗(Gerhard Doerfer)和小澤重男推断撒花(saṷġāt,saṷqua)的意思是“(遇到猎人的人)从猎获中获得的礼物”,这可能起源于古突厥语。[30]撒花还是“某人旅行时为报答所受的好意,而收到的礼物。”受赠人一贯地希望收到他应得的礼物。正因如此,常被外人误解为“受贿”。[31]

撒花的含义,除了货物或牲畜,也包含了人。例如,在《元朝秘史》中,铁木真在毁灭了蔑儿乞惕和鞑靼人之后,将曲出和矢吉·忽秃忽这两个孩子作为礼物送给母亲诃额仑。[32]根据《史集》的说法,成吉思汗娶了唐古特君主的女儿。她是可汗想要的,所以这位君主将她以“礼物”(sauqāt)的方式献给可汗。[33]换言之,撒花有“礼物、布施、战利品份额”的含义。[34]

撒花的定义正如上文所提到的概念,突出了它的互惠性和多文化性。然而,这并没有完全揭示撒花的历史、文化、社会和多层次的本质。

撒花惯例在1230年代也传到了当时的中国。在那里,撒花不具有一般、平衡的互惠性,属于非互惠性。据南宋使节彭大雅(?-1245)的记载,撒花是蒙古人的“见物”行为,即蒙古人看见并求取此物的行为,蒙古人得偿所愿才心满意足。彭大雅将撒花解释为“覔”,即“纠缠(事物)”。在他看来,撒花既是份礼物,又近乎于敲诈勒索。

其見物則謂之撒花, 予之, 則曰捺殺因, 韃語好也。不予, 則曰冒, 韃語不好也。撒花者, 漢語覔也。[35]

当时彭大雅的同行者徐霆,与其见解几乎一致。蒙古人通过燕京市学培养了会使用维吾尔文字和蒙语的契丹人、女真人作为通事。这些通事与蒙古人随行,对人们进行殴打和赏罚的同时,“讨得撒花(笔者:礼物和贿赂),讨得物事吃(笔者:物品和日常供应)”。[36]

此外,徐霆注释了彭大雅对蒙古商业惯例的解释,并将他们的商业惯例与撒花联系起来,他批判到蒙古人只对撒花(礼物和贿赂品)感兴趣,没有一个人真正懂得商业交易。

[彭大雅:] 其贾贩, 则自鞑主以至伪太子、伪公主等, 皆付回回以银, 或贷之民而衍其息. 一铤之本, 展转十年后, 其息一千二十四铤. 或市百货而懋迁, 或讬夜偷而责偿于民。

霆见鞑人只是撒花, 无一人理会得贾贩. 自鞑主以下, 只以银与回回, 令其自去贾贩以纳息, 回回自转贷与人, 或多方贾贩, 或诈称被劫, 而责偿於州县民户. 大率鞑人止欲纻丝、铁鼎、色木, 动使不过衣食之需. 汉儿及回回等人贩入草地, 鞑以羊马博易之。[37]

从忽必烈(1260-1294年在位)1260年的诏书中可以窥探到“撒花”在礼物、贡品、贿赂或贸易商品的模糊界限。

庚申年四月初六(1260.5.17),诏书内一款,節该:

开国以来,庶事草创,既无俸禄以养廉,故纵贿赂而为蠹。凡事撒花等物,无非取给于民,明为己财,实皆官物。取百散一,长盗滋奸。若不尽更,为害非细。始自朕躬,断绝斯弊。除外用进奉、军前克敌之物,并斡脫等拜见撒花等物,并行禁绝。内外官吏,视此为例。[38]

从这份《止贡献》的诏书可以看出,帝国初期贿赂盛行于中央朝廷和各地方。忽必烈一方面从没有俸禄的制度中找到了官员之间贿赂盛行的原因,另一方面是撒花传统的影响,包括商人在内的百姓的贡品,对大汗来说是官方物品,但官员们却将其视为私有财产。忽必烈将官员收受撒花的行为定义为受贿。可汗禁止属于献祭或贿赂的撒花,同时允许斡脫将撒花(礼物/商品)献给汗庭,或者将撒花作为战用物资。撒花对忽必烈来说,狭义上是斡脫等献给可汗自己、诸王或妃子的物品(“斡脫等拜見撒花等物”)。

这份诏书显示了包括大汗在内的皇室成员与撒花周围的斡脫商人之间的经济联系,也就是说,撒花是一种贡品,一种贿赂品/私有财产,而且还是一种商品。从获得撒花的人来看, 它的官府的占比[39]仅为百分之一, 大部分的撒花都留在自己身边,这证明了撒花的经济地位。这份诏书是忽必烈夏日在上都登基为大汗之日所下的旨意,[40]这证明了可汗对撒花的重视及当时的社会面貌。由于撒花理论上是为皇室、官府成员准备的,不允许官员收受撒花,这无疑触发了1260年俸禄制度的引入。[41]

简而言之,与蒙古帝国普遍理解的将撒花视为“礼物”或“贿赂品”的单一含义不同,草原和帝国的经济领域和物质文化由“礼物(包括战利品),贿赂品和交易品”组成。值得注意的是,明朝《元朝秘史》的编纂者将“扫花”意译为“人事”。[42]“人事”有多重含义,它的字面意思是“人的工作,世俗的工作”,同时,它还蕴含着“给予的礼物”的意思。特别是在韩语中,“人事”意味着“祝贺、回礼、感谢、致辞、礼貌、问候”。[43]这可以推测出,中世蒙语sauɤa、汉语“人事”和韩语“인사”之间的派生关系。汉字“撒花”和“撒和”是sauɤa的音译,但它们的字面意思分别传达了sauɤa的精髓。

在对撒花和高丽关系的研究中,最近有一个值得注意的说法。2021年,某报纸专栏刊登了朝鲜王朝的《乐章歌词》中一首名为<双花店>的歌曲,其中有一句韩语歌词是“雙花店(솽화뎜)에 雙花(솽화) 사라 가고신ᄃᆡᆫ回回(휘휘) 아비 내 손모글 주여이다”,据此报道推测,“双花”是撒花的汉字表意,它具有“礼物、贿赂品、赃物的形式,是蒙古贵族以收受撒花方式获得的财产,并委托给穆斯林商人的投资款”。这里双花并不是指馒头或年糕,[44]显然金浩东的发现是对双花研究的一个突破。但是,如果将双花店仅仅看作是“蒙古高丽贵族资本经营的高利贷店”,可能就显得狭隘了。考虑到撒花的本质和提及到的歌词脉络,它应该是一家处理各种礼物和高利贷的复杂商店。朝鲜时代文献中出现的霜花饼(상화병)和床花饼,韩国济州的发酵馒头霜花饼(상애떡)与高丽的双花有关,但它们不是馒头、年糕或面包[45]等吃的东西,即原始的撒花,确实起源于礼物用途。

所谓撒花是一种“人事”,它包括“礼物、贿赂品、商品”及其经济、社会和文化现象。在蒙古军中要求“撒花银”是个惯例,[46]即“人事银”。[47]《草木子》将无偿索取的东西命名为“撒花钱”。[48]这是帝国初期由大汗掌管的颇具象征意义的中央实体财政99%的部分,来源于撒花钱。Sauɤa (撒花、双花、人事)据推测起源于古突厥语,在那之后被广泛音译为中世纪的蒙语、突厥语、汉语、波斯语,以及欧洲的各种语言,[49]它在韩国文学中被记为“双花” (솽화)。撒花的释义在中国和韩国已成为“人事”的同义词,以及文化的代名词。可以说,撒花的词汇、文化和交换撒花的体验从高丽到欧洲,深远地流传开来。

三、撒花与可汗

撒花对蒙古大汗来说具有特殊而广泛的政治、经济和文化意义。最近的研究已经很好地证实了蒙古人在历史上崭露头角之前,与欧亚大陆国家君主之间礼物交换的普遍性和互惠性。如成吉思汗隐瞒政治目的,遵循欧亚世界的外交惯例,在1219年战争前向花剌子模穆罕默德二世(Khorezm Shah Muhammad II)(1200-1220 年在位)赠送了金、银、貂皮和丝绸作为礼物。[50]

事实上,先于花剌子模,成吉思汗从十二世纪末到十三世纪初,每年都向金朝送国礼。这是一种“礼弊”文化,赠送的是一种互惠的、有仪式感的、象征和平的礼物,也是一年一度的献贡。金朝皇帝回礼铁木真,并让他不会越过国境,金朝皇帝在赠礼上享有高高在上的权力,赠礼的地点也是在金国长城之外决定的。成吉思汗曾经亲自献祭贡品时遇到的“庸劣之人”,即完顏允濟,他在1208年登基为中原皇帝后,蒙古与金朝之间礼物交换及其优劣关系开始破裂。

迄今中原人尽能记之曰二十年前山东河北谁家不买鞑人为小奴婢皆诸军掠来者今鞑人大臣当时多有掳掠住于金国者且其国每岁朝贡则于塞外受其礼弊而遣之亦不令入境。韃人逃遁沙漠,怨入骨髓。至偽章宗立,明昌年間不令殺戮,以是韃人稍稍還本國,添丁長育。章宗又以為患,乃築新長城在靜州之北 。[51]

金之降者,皆言其主璟杀戮宗亲,荒淫日恣。帝曰:“朕出师有名矣。”辛未,从伐金,薄宣德,遂克德兴。[52]

初,帝贡岁幣于金,金主使卫王允济受贡于净州。帝见允济不为礼。允济归,欲请兵攻之。会金主璟殂,允济嗣位,有诏至国,传言当拜受。帝问金使曰:“新君为谁?”金使曰:“卫王也。”帝遽南面唾曰:“我谓中原皇帝是天上人做,此等庸懦亦为之耶?何以拜为!”即承马北去。金使还言,允济益怒,欲俟帝再入贡,就进场害之。帝知之,遂与金绝,益严兵为备。[53]

从上述轶事来看,与以往研究蒙古礼物外交的意识形态变化结果不同的是,比征伐花剌子模早了十余年,也就是在1208年,由这个对可汗来说,看起来愚笨的中原皇帝即位触发的。后来,蒙古人采取了“不谈判”的外交政策,要求对方奉天命(腾格里)就范。[54]正如成吉思汗在攻击巴尔赫之前所表现出的行动[55]一样,大汗从对方国家那里收取粮食和礼物,以示对方归顺和服从。赠送礼物已经成为与蒙古协商和平的必要程序,成吉思汗的继任者也强烈要求纳贡作为臣服的象征。[56]

象征和平的蒙古撒花外交,随着蒙古军队的迁移,遍及中原和中亚以外的整个帝国。这可以在1301年旭烈兀兀鲁思(即伊尓汗国)统治者合赞汗(1295-1304年在位)写给马穆鲁克苏丹国al-Malik al-Nāṣir(1293-1341年在位)的一封信中看出,合赞说,如果苏丹从埃及派了官员送一份合适的礼物,“我们就会知道你们对和平的真实意图,我们将用来自我们土地(即旭烈兀兀鲁思)的礼物做出适当回应。”他在信中总结道,于是苏丹派遣三名使节前往伊尔汗时,给了他们旅行用礼仪长袍 (khila' al-safar)、每人一万的第纳尔与纺织品等物。两国之间的礼物交换也在君主之下非正式层面上进行。[57]

蒙古人与敌对国家之间的礼物交换也在安纳托利亚进行。在吉亚斯丁(即Ghiyath al-Din Kaykhusrev II,1237-1246年在位)的入侵中,蒙古人和格鲁吉亚人同时行动,从战斗一开始,格鲁吉亚人就英勇作战,让蒙古指挥官大吃一惊,他们对格鲁吉亚人表示亲切和尊重,用礼物奖励他们,并称赞他们。[58]但厌倦了战斗的苏丹请求和平,苏丹向蒙古人承诺提供丰富而庞大的土地税(kharaj:从伊斯兰律法上向刚征服的地区转向伊斯兰的非穆斯林征收的土地税),用大量的礼物和昂贵的贵金属安抚他们,请求蒙古人保护他们,并要求在苏丹人决定更好的动向之前暂时不要引发冲突。[59]吉亚斯丁送给蒙古军队的礼物和承诺的土地税是寻求和平与换取保护的代价。

然而,撒花并没有保证与他们与蒙古完全的和平与互惠。[60]刘克庄(1187-1269))在《端嘉杂诗》一诗中描述了蒙古与南宋对抗期间,蒙古诸王收到撒花后撤退的场景。在 刘克庄看来,很难期待两国之间和解。

边将不消横草战,国王祇要撒花回。

不妨割肉餧豺狼,和约依然堕渺茫。

未必与吾盟夹谷,且宜防彼劫平凉。[61]

献上的撒花(礼物)不一定能使城市免于摧毁。战场上的蒙古将军经常破坏和平协议,举个例子,唐兀出身的将帅察罕派使臣对宋朝尚书杜杲说:“撒花自撒花,廝杀自廝杀。”[62]对察罕来说,撒花与和平无关。

大汗是礼物外交与收受撒花的中心。柏朗嘉宾描述了在贵由汗(1246-1248年在位)的忽里勒台朝贡国和王国向可汗进献的丰厚礼物。有丝绸、锦缎(用金线织成的丝绸布料)、天鹅绒、锦缎(均或有图案的丝绸)、用金线织成的妇女丝绸内衣和精美的毛皮等,约有五百辆牛车,满载着金银丝衣。[63]大汗是外国使节在忽里勒台赠送的外交礼物的政治、经济和礼仪受益者。

正如邱轶皓指出的那样,外交礼物交换与地方贡品之间的区别在中世纪大多是模糊的。这两个行为的象征意义非常相似,都肯定了对至高无上的君主的忠诚和服从,对于蒙古君主来说,任何来自外国君主的礼物都意味着进贡,可以看作是一种互惠的例子。[64]

奢侈品的交易进一步增强了大汗对礼物的喜爱。这催生了斡脫商人加入官员奢侈品交易(中卖宝货)。[65]例如,在大德年间(1297-1307),一个伊斯兰富商与朝廷做交易,朝廷获得一块红剌(红宝石lāl لال),重1两3钱,估值为中统钞14万锭(=700万两)。在官府,它被做成了大汗的帽顶上,自成宗铁穆耳可汗(1295-1307年在位)以来,后世的大汗都继承并珍视这颗宝石,大汗在正旦和天寿节(皇帝生日)举行大朝贺时使用它。[66]14万锭的价格是元朝纳税额的三分之一,[67]1307年常赋岁钞400万锭[68]的3.5%。

中卖宝货证明了大汗的撒花比普通的撒花具有更强的商品交换性。撒花与大汗、商业有密切联系,“今后诸人毋得似前中献”的爱育黎拔力八达可汗(1311-1320在位)1311年颁布法令中批评到“诸人中宝,蠹耗国财。”[69]

在撒花文化中,可汗并不是片面的接受者。他是这份礼物的最高受益者,也是最高位的施赠者。君主赠予礼物的行为被表述为“恩赐”或“回赐”。当外国向蒙古帝国投降时,大汗会向他们赠送衣物。例如,1282年占城归还蒙古时,忽必烈为归来的使者赏赐了衣服。[70]大汗对西藏寺庙与僧侣的布施 (dbang yon)[71]的大量供奉也是撒花文化的延伸。

事实上,撒花在忽里勒台是以朝会赐与和岁例赐与的形式实现的。[72]如在1311年三月,爱育黎拔力八达在大明殿即位为大汗,于当年夏季四月举行纪念,给太师、太傅、太保每人金子50两,银子350两,衣裳4套。他向参加朝会的行省大臣们恩赐了不同数量的白银。[73]也被称为“忽里台银、钞、金段”。[74]

《辍耕录》指出忽里台银的来源之一是撒花。蒙古人的银锭,就是“扬州元宝”的产物。[75]

银锭上字号,扬州元宝,乃至元十三年,大兵平宋,回至扬州,丞相伯颜号令搜检将士行李,所得撒花银子,销铸作锭,每重五十两,归朝献纳。世祖大会皇子、王孙、驸马、国戚,从而颁赐。或用货卖,所以民间有此锭也。后朝廷亦自铸。[76]

窝阔台(1229-1241年在位)是一位以恩赦闻名的可汗。《史集》中的<窝阔台可汗纪>的后半部分收录了大约40余条关于可汗恩赐的轶事。例如,一个没有住处、没有任何技能的穷人,将几块金属磨成锥子,插在树上,坐在可汗行路上等待他,当可汗听说他的不幸时,他为一文不值的锥子支付了1巴里矢(balish=1 ingot)银子。[77]当有人献上200个骨箭时,可汗赐还了他200巴里矢。[78]

一位弓匠因技术不精,而在哈剌和林广为人知,所以没有人买他的弓。一天,他把20张弓绑在一根棍子上,站在大汗的斡儿朵(ordo)门前,等到可汗从外面回来,看见他的处境,便接受他的献贡,给了他20巴里矢。[79]

窝阔台可汗的恩赐并不限于贫民。可汗建造哈剌和林后,他将大约两万巴里矢的存货提供给任何想要得到的人。当时,可汗表示,让巴里矢在库存里堆着是没有用的,无论是贵族和平民,还是富人和穷人,这座城市的居民都得到了库存中丰富的一份。[80]

窝阔台可汗的慷慨和风度使得各地商人慕名来到他的宫殿,他下令为商人的商品付钱,无论好坏,一律付清。由于官员往往不看货就付钱,所以商户常要求以十件商品价格来支付一件商品。可汗指示说,在购买物品时,都按十一(即10%)付款。一日,宫中官员以商人定价商品价格高于公允价值为由,劝说大汗不必如此行事,然而大汗反对如下:

商人与国库进行交易是为了增加利润。另外,他们必须为给你们必阇赤们,有些开支,我给的是他们欠你们的债,免得他们从朕处受损失而去。[81]

在上述言论中,窝阔台不仅深知商人逐利的本质,还揭露了商人与官员在与皇室进行商业交易或中卖宝货时,“难免”涉及贿赂或中介费的事实。大汗的撒花与外交馈赠、贡品(包括战利品)、恩宠、贿赂、国家财政、商业等挂钩,驱动着帝国的文化和经济的发展。[82]

物品本质上是非政治性的。然而,对于蒙古大汗来说,撒花是一种超越外交礼仪的政治经济活动和治理行为。窝阔台的恩赐和赠予,作为一种文书行政管理的综合力量可在《世界征服者史》中一窥。

他[即窝阔台可汗]正义的名望约束了不法分子,他[赐予]礼物的名声激起了人们[好像]对狩猎的狂热,对他的敬畏使顽固的人屈服,他严厉的统治使狂妄的人蒙羞,他的圣旨(yarlīgh)落实了剑(军队)的事务,他的纸面文书(政令)盖过了剑的辉光。

因窝阔台可汗的恩典,没有人满怀失望与不满从他的宫殿离开。有时帝国和皇室的支柱(即宰相)会反对他的铺张浪费。他们说,如果可汗不能拒绝提供礼物和恩惠,那么他就有责任将它们送给他的臣民。可汗回答说:“这种指责缺乏一种名为智慧和理解力的宝石,他们的话存在两方面的问题:第一,当我们风俗宽恩的名声传到叛徒那里时,他们的心一定会转向我们。因为“人是善行的奴隶”(al-insān 'abīd ul-iḥsān)。因有此善举,我们的军民免于战事,免去许多劳苦。其次,众所周知人们间缺乏互相信任,由于我这样做了,但最终却背弃了互不信任的残忍局面——显然,[被理解的光所装饰的]一个完全理智的人,能够设身处地理解他人,并通过保持良好的声誉来让自己更好地生活下去。[83]

如果以上对志费尼(1226-1283年)的描述可信,那么窝阔台可汗的撒花交换就是一种基于普遍的人性哲学的治理行为:“人是善行的奴隶。”大汗的统治以撒花的模式实现,他处于撒花经济(人事经济或礼品经济)的顶点。撒花的交换,涉及的不仅仅是物质利益,还有博爱与敬重的心理,或者是经济要求、勒索的言行。正如先行研究指出的那样,可汗兀鲁思(即元朝)的礼物和贿赂品的盛行是在蒙古草原“人事”(sauɤa)习俗的延伸上形成的。[84]撒花文化是大汗合法统治的工具,也是欧亚文化的新现象。

四、非互惠性撒花及其治理

狭义的礼物概念并不期望任何有价值东西的回报。贿赂品是指为获得影响或利益而给予的任何有价物。礼物交换的容许范围因地而异,礼物何时构成贿赂品取决于每个立法机构的理解。[85]撒花的互惠与保持和平意愿的功能因国家(政府)、团体或公私个体等礼品交换的主体、权力关系、物品、数量、时间等不同而不同,受到不同的规范和限制。

虽然撒花在可汗兀鲁思广为流传,但蒙古朝廷斥责贿赂品是国家的“蠹”(毒药),并积极实施反腐败政策。铁穆耳可汗的诏书说:“诸牧民官不先洁,已何以治人?”[86]

虽然sauɤa的复合特征在帝国政界和社会中持续存在,但该术语被视为不公正的礼物出现,即贿赂。“肚皮”一词出现在元朝的法律文件中,如《通制条格》、《元典章》、《至正条格》等史料。据最新考证,它是蒙语“kegeli”的直译。Kegeli一词来源于kegel,意思是“(家畜)胎儿、肚子、母马或家畜腹中的胎儿”或“马肚”。简而言之,kegeli的意思是“服、怀孕、贿赂、贿、赃物”。由于这与指称人的肚子的kegeli,在口语中读音相近,所以在元代官方文件中直接译为“肚皮”。[87]

另外,在高丽与朝鲜时代的外语学习书《朴通事》中,一位村民讽刺一位争名夺利的政府官员是“每日马肚皮尘埋三尺”的人。”其嘲讽中的马肚正如前人研究分析的那样,与受贿有关。不过,贿赂的并不是指“马肚”本身,而是“马肚上的尘土”。

[你]说的是。你一般争名夺利的官人,每日马肚皮尘埋三尺,睁着驴眼,跟着假使长,钻在争前立的,夹着那屁眼,东走西走,不得撚指歇息,一望成名,那里肯来我一般村庄人家。[88]

据了解,元朝的第一条赃罪条例出现在忽必烈时代的桑哥(?-1291)、纳速剌丁、忻都因贪污被处死之后。[89]1292年,中书省、御史台确认<赃罪十三等>后,得到了可汗的批准。赃罪十三等只适用于受贿的官吏,将枉法者分为五等处罚,将不枉法者分为八等处罚,其中死刑罪还需由大汗裁定。[90]巧合的是,<赃罪十三等>成立的时间点[91]恰逢御史台和肃政廉访司的权威在可汗兀鲁思加强的阶段。

然而,蒙古可汗早在1292年之前就意识到并制裁了贿赂行为。1215年,金朝被蒙军攻陷中都后,成吉思汗派失吉·忽都忽等三人前去攻占帑藏。[92]当时,除忽都忽外,汪古儿·保兀儿赤(Ōnggūr Bāūrchī)和阿儿孩·合撒剌(Harqay Qasār)都接受了中都(现北京)的留守哈荅的贿赂。可汗在忽都忽没有收受哈荅金缎、纹缎而称赞了他,并赐予他双倍的礼物,同时对另外两人严厉申斥。[93]

13世纪中叶,官府内部加强了反贿赂意识。1252年末,蒙哥可汗在整顿国事和确定包银制的同时,下诏要求税吏们和书记们(必阇赤们)不得偏袒、弄虚作假,不得优待、受贿。[94]

1262年,真定(今河北正定)百姓郝兴因为私仇而杀了马忠,马忠的儿子马荣接受了郝兴的银子,要郝兴代替他服兵役。中书省认为马荣接受贿赂,忘记了杀父之仇,缺乏为人子的品德,处他以杖刑,没收了他接受的银子。忽必烈也根据金朝的泰和法对他论罪处罚。[95]

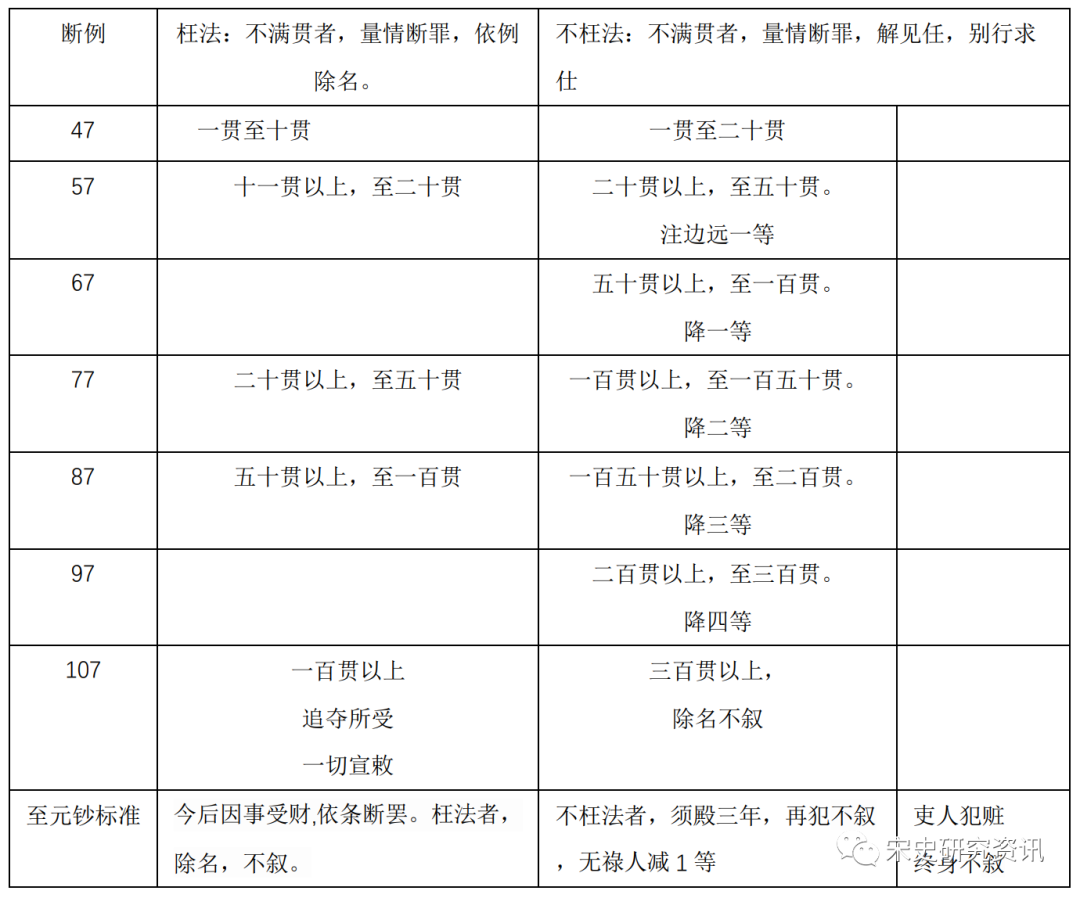

忽必烈时期的赃罪十三等,是根据贿赂的多少(所谓計贓)和是否触犯法律(即枉法或不枉法)制度化刑罚的产物,公元1303年确定为<赃罪条例>(表一),<赃罪条例>12条,以杖刑和官职的升降(派遣到偏远地区、降职、解任、免职、不叙)的形式处罚,与品官不同的是,对于吏人的罪过,只有终身不被(重新)任命的惩罚,贿赂是根据至元鈔的标准来执行的。

表 1 <赃罪条例> 12条

﹡《大元圣政国朝典章》46(台北:国立故宫博物院,1975)<刑部>8 诸赃1,p.1570

公元1303年,铁穆耳可汗因平章伯颜(?-1340)、暗都剌、右丞八都马辛等人为一己私利,收受贿赂,上欺官员,下失政害民,于是抄家流放戍边。中书省根据可汗的特别命令,通过集议制定了十二条条例。同时,可汗推断出官吏俸禄低,不能保持清正廉洁,除给京朝百司每月俸禄外,还增加祿米数量,将公田分给在京城以外没有公田的官员。如果没有土地,可以以分发祿米替代。[96]

与《元典章》不同,《元史》揭露了这次案件的贿赂来源。中书平章伯颜、梁德珪(1259-1304)、段贞、阿里浑撒里(1244-1307)、右丞八都马辛、左丞月古不花(Oqor Buqa)、参政迷而火者与张斯立等人收受的贿赂,都是由海贼出身官员朱清、张瑄提供。这些受赂者罪名各不相同,大汗将他们全部撤职。[97]

将与此事件有牵连并标明名字的宰相与《元典章》和《元史》的《成宗本纪》及《宰相年表》进行比较(表2),可以看出平章政事六名中有四名、右丞相两名中有一名、左丞相两名中有一名、参知政事五名中有两名——十五名中的八名(53%)都参与了受贿。[98]最高丞相右丞相和左丞相可能没有参与此案。

然而,《元史》留下了重要的记录。1303年,监察御史杜肯构等人向铁穆耳可汗报告说,太傅兼右丞相完泽(1246-1303)收受了朱清、张瑄的贿赂。但是,可汗没有回答。[99]

表 2 1303年(大德7)宰相在职者与收受贿赂者

完泽是克烈部土别燕支派的人,在1291年桑哥被处死后,他升至右丞相,推翻了桑哥的弊政,从中统(1260-1264)初期以来,免除了大约三十年所滞纳的钱粟。因担任铁穆耳时期的右丞相,为官恪守规章制度,数次分财粮于民,被百姓誉为“贤相”。完泽1303年死后,被追封为兴元王。[100]旭烈兀兀鲁思的政治家和历史学家拉希德丁 (Rashid al-Din) 将他命名为“完泽答剌罕(Ōljāī Tarkhān)”,并提到他是忽必烈时代的一名丞相。[101]他的“答剌罕”称号被授予那些有幸获得九次免责特权的人。因此可汗对完泽受贿保持沉默,是蒙古帝国的惯例。即在1303年,十八名大臣中有九人(50%)收受了朱清和张瑄的贿赂。

除了完泽的豁免,一年零六个月后的1304年九月,因受贿而受罚的官员皆恢复其官职:中书平章政事伯颜、梁德珪,中书右丞八都马辛,中书参知政事迷而火者。[102]只有段那海是在1305年末恢复为平章政事,[103]月古不花在约三年后的1306年春以中书左丞的身份复职。[104]从回鹘人阿鲁浑萨理于1307年去世来看,[105]唯有职位最低的汉人宰相张斯立被永久地驱逐。由此可见,蒙古人、色目人、汉人、高丽人宰相广泛涉及行贿受赂,大汗灵活运用免罪(答剌罕)与刑罚。

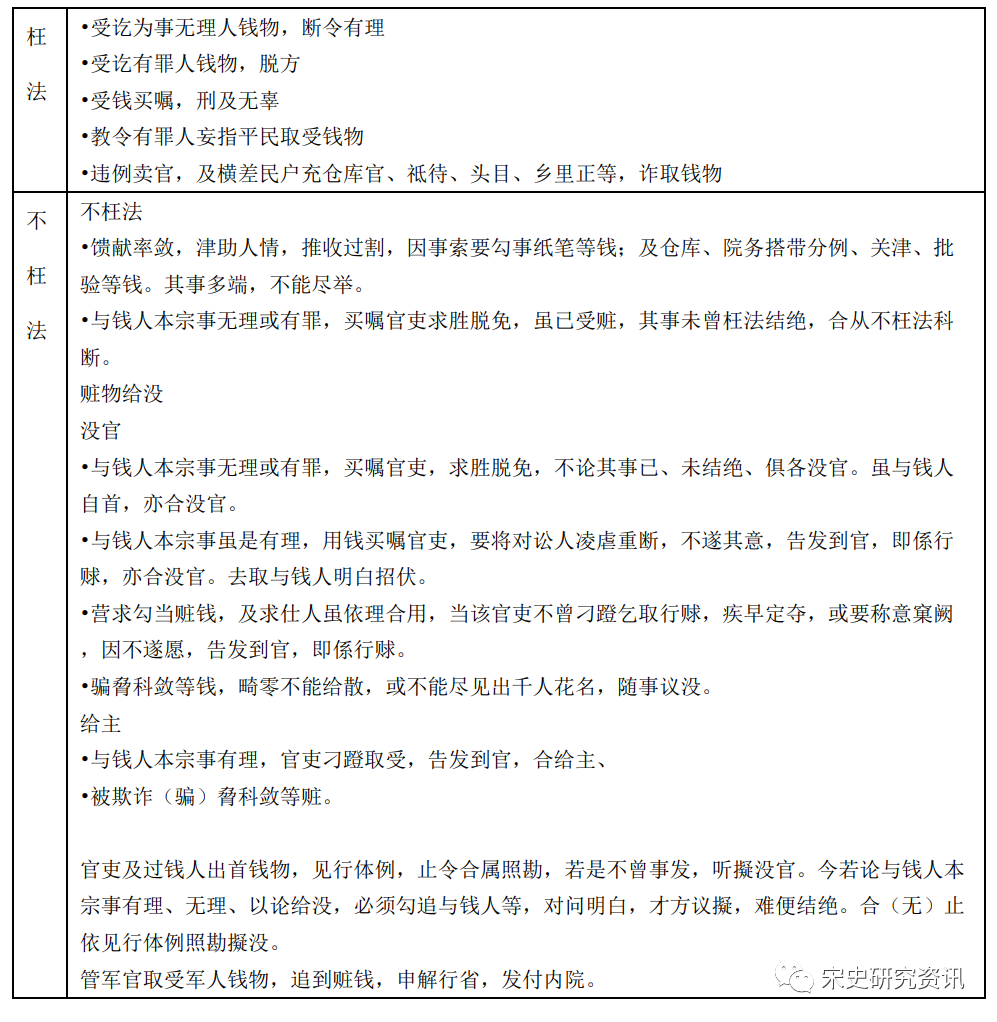

官员的行贿受赂分为枉法(即违法)和不枉法(即脱法)。如表3所总结的,枉法是无理、有罪、诬告的诉讼问题,以及卖官和横差民户的问题。不枉法包括送礼[馈献]、剥削救济品、人情、收受土地、房屋行政等各种办事费用、枉法未遂行为。贿赂有返还和没收规定。蒙古法更明确地界定了枉法的范围。成立与《事林广记》中的<赃罪条例>同条目的<取受赃贿>,[106]是在撒花文化中意识到贿赂盛行及其法律限制,这反映了可汗兀鲁思的社会面貌。

表 3 定擬给没赃例

﹡《大元圣政国朝典章》46(台北:国立故宫博物院,1975)<刑部>8 诸赃1·取受·定擬给没赃例,pp.1573-1577

与唐宋明三朝的法律相比,蒙古法在处罚方面相对较轻。[107]根据最新研究,在《元史》案件的牵连者20738人中,只有两人被判为死刑。[108]宽厚的刑政对赃罪也同样适用。这种倾向在前面提到的1303年伯颜等人受贿案中也有体现。

一方面,在罪行确凿的情况下,即使在罪犯死后,对赃罪的惩罚也会执行。1286年,饶州路乐平县(今江西乐平)达鲁花赤乌马儿征收民产,然追缴之时,已病逝,刑部决定即使他在收赃之前死了,也要向其家属收赃,因为乌马儿已经收了作为贿赂的钱钞,并且已经在生前供认了罪行。这是经中书省批准的。[109]

蒙古政府多次试图没收赃物。然而,死亡和贫困是免于没收被盗财产的理由。例如,1332年,刑部说:“官吏人等,因事取受幷自首未纳之赃, 家私消乏,累征无可折纳 。及犯人身死,家属病穷 。遇革,体覆是实,免征。”的意见得到了中书省的批准。[110]

<赃罪十三等(1292)>和<赃罪条例(1303)>的制定和实施是不同的,在可汗兀鲁思的腐败非常盛行,很多人也参与其中。例如,1282年,忽必烈可汗的宰相阿合马(?-1282年)在与皇太子真金(1243-1286)的矛盾中,被高和尚等人杀害。阿合马因其戴王冠,私藏可汗的珠宝,并占有百姓的财产和土地的巨大贪赃罪而被斩首。他被判处从坟墓中挖出来,用绳子捆住双脚,拖到市场的十字路口, 推车从他头上压过。[111]当时,阿合马党人有714人,已除去133人,其余581人全部撤职。阿合马的马、骆驼、牛、羊和驴等3758头也被籍没了 。[112]

1299年,张弘范(1238-1280)之子张珪(1263-1327)任浙江肃政廉访使时,郡长吏以下30余人和府的史胥数百名被弹劾开除,追缴赃物达数万件。[113]根据1303年的报告,七道奉使宣抚罢免了18473名贪官污吏,赃物共45865锭。[114]

随着撒花文化的普及,诉讼为官员从百姓那里收受贿赂提供了利好。诉讼发生时,官员辗转于诉讼当事人之间,贪图贿赂。这给诉讼当事人造成了经济负担。例如,仇锷在威州任职时,张姓百姓的兄弟因家产打官司,官吏辗转他们之间收受贿赂,甚至过了几年他们也没有做出判决,为此,其兄弟家境变得贫寒。[115]

从以上论述来看,与大汗随意广泛接纳撒花不同,官员的撒花经常因受贿而受到批评和处罚,这被认为是对大汗和百姓财产的侵犯。蒙语kegeli,意为“贿赂品”,被汉译为“肚皮”,它指的是“覆盖在马腹上的灰尘”,这恐怕是要提防哪怕是对官员的小贿赂,贿赂官员,依枉法(即违法)和不枉法(即脱法)处罚,并有返还、没收之规定,这与加强御史台和肃政廉访司的监察权有关。

因此,尽管有惩罚收受贿赂(kegeli)人的规定,但由于在政界和官界中,兴盛的受贿行贿起源于交换礼物的一种新形式的人事(撒花)文化的传播,同时,撒花文化与汉人中心台臣的成长和活跃互相牵制[116],这一点在历史文献中刻画得尤为突出。

五、礼物竞争与人事网络关系的发展

随着蒙古人和色目人要求的撒花其扩散,被人认为各有名目。例如,所属初次参拜叫拜见钱,无事白要是撒花钱,逢年过节叫追节钱,生辰时称生日钱,做事要钱是常例钱,送迎官员为人情钱,拘捕查究叫賫发钱,论诉时为公事钱。若获得很多钱,就被称为“得手”,如果被任命到好的州县,就被称为“好地分”,如果被任命为在家附近的职位,就被称为“好窠窟”。[117]

作为“人事”,撒花文化和行贿受贿不仅对帝国中央和地方的政治人物,包括对整个帝国社会也产生了深远的影响。人事网络(或礼物网络)在蒙古权力内外运作,为平民、知识分子、官僚和皇室成员提供强大的力量和权益。

撒花展现了强大的力量,足以推翻案件的真相,下文为唐兀人观音奴有关的轶事一例。观音奴, 居新州。登泰定四年进士第。由户部主事,再转而知归德府。彰德富商任甲,抵睢阳,驴毙,令郄乙剖之,任以怒殴郄,经宿而死。郄有妻王氏、妾孙氏,孙诉于官,官吏纳任贿,谓郄非伤死,反抵孙罪,置之狱。王来诉冤,观音奴立破械出孙于狱,呼府胥语之曰:“吾为文具香币,若为吾以郄事祷诸城隍神,令神显于吾。”有睢阳小吏,亦预郄事,畏观音奴严明,且惧神显其事,乃以任所赂钞陈首曰:“郄实伤死,任赂上下匿其实,吾亦得赂,敢以首。”于是罪任商而释孙妾。[118]

贿赂被用来陷害他人或在被告人为自己辩护时获得减刑。真相大白后,贿赂当成毒药还给了受贿者。据《辍耕录》记载,“刘信甫, 扬州人, 郡富商曹氏奴. 曹濒死, 以孤托之. 孤渐长, 孤之叔利孤财, 妄诉于府曰: 「某家赀产未尝分析, 今悉爲侄所据.」 郡守刘察其诈, 直之. 叔之子以父讼不胜, 惭且愤, 毒父死, 而复诉于府曰: 「弟挟怨杀吾父.」 适达鲁花赤马马火者, 受署之初, 与守不和, 竟欲置孤法, 幷得以中守, 引致百余人, 皆抑使诬服. 曰: 「孤俾某等杀叔, 守受孤贿若干.」 末鞠信甫. 信甫曰: 「杀人者某也, 孤实不知, 守亦无贿.」 既被锻炼无完肤, 终无两辞. 初, 信甫先遣人密送孤过京师, 避于一达宦家, 嘱之曰: 「慎勿出.」 至是, 乃厚以金帛赂达鲁花赤, 孤得无预, 而信甫减死. 既而叩跸陈告, 达鲁花赤以罪罢去, 守复官. 凡狱讼道里费盖巨万计. 孤归, 悉算偿. 信甫曰: 「奴之富皆主翁之荫也. 今主有难, 奴救脱之, 分内事耳. 宁望求报哉?」 力辞不受.”[119]然而,但是考虑到狱讼、移动费用、努力大量消耗的事实,义奴刘信甫的轶事应该是非常罕见的美谈。

在可汗兀鲁思,不同阶层的臣民通过礼物和贿赂扩大了他们的利益。1290年,据江淮等处行尚书省报,所辖等处多有豪富势要兼併之家,往往托以儒户为名,并慷慨构结贿赂有司官吏,以逃避差役,不承担户役。[120]

1306年,杭州路达鲁花赤扎忽儿歹报告说,豪霸和出身没落家门的流民,利用贿赂任意操纵官府。他们在处理大大小小的公务时,都使用与其有关系的官员,俗称“猫儿头”。他们与地方政府官员和当地有影响力的人组成了强大的垄断联盟(cartel),提供适合官员嗜好的礼物和玩乐。在审理、审判(即札儿忽),品官与奴仆勾结,好人颇受屈辱。即撒花给了处于行政、权力外部和边界的人们左右官府的力量。

大德十年(1306)月日,江浙行省:

准中书省咨:

杭州路达鲁花赤扎忽儿歹呈:

本路事务(繁)繁冗,实与其他路分不同。豪霸把持官府,破落泼皮扰民等事理,开呈照详。

送刑部议拟到本官所言事理,都省逐一议拟于后,请依上施行。

一件:把持官府之人,处处有之。其把持者,杭州为最。每遇官员到任,百计钻刺,或求其親識引薦,或賂其左右吹噓,既得進具,即中其奸。始以口味相遺,繼以追賀饋送,窺其所好,漸以苞苴。愛聲色者獻之美婦,貪財利者賂之玉帛,好奇異者與之翫器。日漸一日,交結已深,不問其賢不肖,序齒為兄弟,同席飲宴者有之,下碁打雙陸者有之,並無忌憚。彼此家人妻妾,不避其嫌疑,又結為姊妹,通家往還,至甚稠密。街(方)坊人民見其如此,遇有公事,無問大小,悉皆投奔囑托關節,俗號「貓兒頭」,又日「定門」。貪官污吏,吞其鉤餌,惟命是聽,欲行即行,欲止則止。稍有相違,發言告訴,被其掯勒,拱手俯(非)聽, 是非顛倒,曲直不分,民之冤抑,無所伸訴。其有廉謹官吏,欲立紀綱,拒絕此(從)徒, 則權門(所)邪蠢,群聚而謀,加逞豪霸,捏合事情,裝飾詞訟,編排證佐,設誓告論,使品官與皂(结)隸;對詞庭下,比至辯證明白,受辱(以)已多,致使善良,為之喪志。近聞本路於潛縣常縣尹、臨安縣郭縣尹,俱被累斷把持人何福秀、羅文

士大夫知识分子也参与了撒花的行贿受赂。他们的工具是知识,经书知识有时是教唆诉讼、沟通财物与贿赂的有效资源。例如,据1286年中书行省报告,在此之前,各地都有许多一流的豪华之徒,他们嘴里传诵着圣贤书,身兼市井事务,教唆打官司,交换财物,收受贿赂。他们肆意造谣,驳斥政府官员,批评胥吏,侵占许多士籍,破坏儒家风俗。[122]

在蒙古帝国促进士人撒花互换的催化剂就是官员选拔方法的变化。江南的一些南人冒着被蒙古人嘲笑为“腊月的鸡”的风险,以在首都获得政府职位。腊月的鸡是在南方用来招待北人的物品,《草木子》中北人指蒙古人、色目人,南人指区别于汉人的江南人。[123]儒家知识分子在废除科举后,在蒙古两种选官方式“纳粟”和“获功”中,选择了前者的礼物。[124]再加上这种馈赠与贿赂的流向,叶子奇判断“是以王泽之施,少及于南,渗漉之恩,悉归于北,故贫极江南,富称塞北。” [125]

1335年在伯颜与许有壬(1286-1364)的辩论中,可以很好地看出蒙古受限或专有的权力和行政导致儒家行贿受赂的社会延续和变化。太师伯颜因儒者的贿赂而失败,并推断出他们以蒙古人和色目人的名义贪污。参政许有壬承认士大夫有过错,但反驳说,贪污的儒者比蒙古人和色木人少。根据双方的说法,贿赂文化在帝国知识分子和政治家中盛行,而蒙古人和色目人的贪污被部分夸大了,一些汉人知识分子将他们的不洁假借给了他们。

至元元年,拜中书平章政事。首议罢科举,又欲损太庙四祭为一祭。(省略)时罢科举诏已书而未用宝,参政许有壬入争之。(省略)

有壬乃曰:“科举若罢,天下人才觖望。”

伯颜曰:“举子多以赃败,又有假蒙古、色目名者。”

有壬曰:“科举未行之先,台中赃罚无算,岂尽出于举子?举子不可谓无过,较之于彼则少矣。”

伯颜因曰:“举子中可任用者唯参政耳。”

有壬曰:“若张梦臣、马伯庸、丁文苑辈皆可任大事。又如欧阳元功之文章,岂易及邪?”

伯颜曰:“科举虽罢,士之欲求美衣美食者,皆能自向学,岂有不至大官者邪?”

有壬曰:“所谓士者,初不以衣食为事,其事在治国平天下耳。”

伯颜又曰:“今科举取人,实妨选法。”

有壬曰:“古人有言,立贤无方。科举取士,岂不愈于通事、知印等出身者?今通事等天下凡三千三百二十五名,岁余四百五十六人。玉典赤、太医、控鹤,皆入流品。又路吏及任子其途非一。今岁自四月至九月,白身补官受宣者七十二人,而科举一岁仅三十余人。太师试思之,科举于选法果相妨邪?”[126]

1271年按察使覃嘉从早年上任的新现象中找到了行贿的根源。据他理解,府、县的人吏小小年纪就进入学校,在10岁以上的人中断了学业后,立即前往吏门、中书去写文书。他们尚不懂礼仪教诲,却对贿赂之风习以为常,已然凸显,日染之,成其性。他们到了成年之后,执行公务,因收赃而歪曲法律,触犯法律的案例更是数不胜数。[127]

在朱德润(1294-1365)的《送强仲贤之京师序》中可以发现,蒙古帝国的政治文化和人事结构中,竞争侥幸和官位的多种群像和社会变化。在帝国,选拔人才的途径主要有两种:近侍和吏业。这些反而被称为科举或保荐,并创造了许多侥幸和竞争的习俗。在讽刺14世纪中叶社会风俗的同时,朱德润建议并支持自己的朋友强仲贤参加人才角逐。运气和竞争是为了与蒙古人和色目人建立人脉、政治网络,是撒花的人事经济和文化。

国家承平垂七十年, 治教休明, 百度具张, 而取士之科尤广。凡入官者, 首以宿卫近侍, 次以吏业循资。盖近侍多世勲子孙, 吏业多省台旧典。自此或以科举, 或以保荐, 内则省台院部, 外则路府州县, 咸以月计迁, 九品分班, 森布天下, 可谓盛矣。而百家九流之人, 亦杂出于其间, 岂遴选之多, 而士之所以求进者, 亦不专以儒术欤! 古者爲官择人, 今则因人授官; 古者选官侍从, 今则侍从出官; 古者郷贡里选, 今则归官郷里。此汉世士之杂, 流弊至此, 而人不之察, 故每有侥幸之心, 而奔竞之习相踵矣。吾友强君仲贤盛年而多材, 善学而能事, 是宜与搢绅士子颉颃于鸳序者也, 独惜其处江湖之远, 无相与荐起者。今强君挟其所有, 将趍京师, 而观庙堂王公之伟器, 听翰苑名师宿儒之论议, 而有感发焉。则仲贤之学益进, 所谓仕优则学, 学优则仕, 吾见其入仕之阶由是始也, 由是逹也。幸毋易其志。[128]

撒花文化的普及在可汗兀鲁思的日常生活中创造了一种新的肢体语言模式。如每逢节假日,都城豪民以撒花为名备酒食,款待中书省和御史台杰出的属官。当有人出远门时,他们在巳午時(上午9:00至下午1:00)用同样的名义喂驴和马草料吃。新任江南官员,总是名门望族在远处迎接他,并送他们拜见钱。江西、浙西一些大郡的长官要一千锭,不然的话不能见,偶尔有一两个人巧妙地骗取三千锭,佐貳也有等级不等、撒花金额固定的,并且在京都之外的官员,送差旅费时,共同均摊,交予他管事,谓之“苗儿头”。[129]

此外,撒花的人事不仅可以动摇政治文化、社会和经济,也可以影响到大汗。《黑韃事略》关注的是激活诉讼中大汗的撒花的力量。

虽至细交讼事,亦用撒花,直造恋主之前,然绛无不决而去。[130]

当然,撒花并不是万能的工具。杨奂(1186-1255)在《录汴梁宫人语》19首诗其中一首,或许比喻了帝国政治中礼物的局限性。诗词“枣、栗”可以有多种解释,大枣和栗都是些小果子,再多也无法在最高处填满天空。联想到这两个果子是新娘献给长辈的礼物,所以引用的诗句表明,赠与者/进献者(汉人/平民)和接受者(蒙古人/皇室)之间存在社会和阶级冲突,这意味着在克服差异方面是有限度的。

人间多枣栗,不到九重天。

长被黄衫吏,花摊月赐钱。[131]

一项研究评估认为,从游牧民族的角度来看,当其根据这种最少程度上损害自身利益的统治机制,即从政治分裂、军事薄弱的农耕民族中获取东西来完成统治时,是最成功的。[132]同样,尤其是下层知识分子、农民和商人,充分认可以蒙古人为中心的权利和治理结构和文化,并利用撒花文化接近权力。

一方面基于交换的经济,与礼物赠与间竞争共存的同时,但它滥用、不信任并经常拒绝送礼本身。[133]这从蒙古人、色目人、汉人等,或大汗、官僚、平民,对撒花文化的理解和实践,作为馈赠、贿赂、贸易等的言行可见一斑。同时,正如大汗以仁慈、恩惠、馈赠赢得民心一样,民众也同样以仁慈、馈赠、贿赂收买政府的权力。作为“人事”,sauɤa(礼物、贿赂、贸易商品)是某人(尤其是弱者)控制权势者的一种[小]方式和力量。然而,sauɤa 并不总是能成功地满足那些奉献它的人的愿望。

简而言之,蒙古撒花交流是帝国臣民与可汗形成的人事网络,是帝国政治、经济、社会共享或强化其物质文化的总和。大汗处于撒花交流的顶点,并将其付诸实践。随着物质文化的普及,官员、知识分子、权势人物、商人和平民都属于撒花的交流网络。

六、结 论

本文探究了在蒙古帝国可汗兀鲁思中,撒花的本质及其帝国式的扩张后,继而考察了帝国的撒花文化及其创造的新的人类社会面貌。撒花是蒙古文化中的交换,是人文、政治、经济、文化的网络。换言之,撒花是蒙古帝国的“人事网络”,是帝国物质文化的总体。

蒙古人喜爱礼物,并主动向异邦人索要礼物。与中世纪蒙语撒花(sauɤa)至今被解释为“礼物”或“贿赂品”的单一含义不同,“礼物、贿赂品和交易品”是不同的草原、帝国经济领域和物质文化。从字面上看,它是作为“人事”的问候和礼物网络。特别是,大汗的礼物与恩典、贿赂品和商品贸易相互连结交织。与通常对官员的限制使用的撒花不同,它是大汗合法的统治工具。游牧君主的经济基础是掠夺、贡纳、交易的事实[134]也从旁印证了这一点。

在可汗兀鲁思,贿赂品的“蔓延”是蒙古草原上撒花风俗的延续。撒花以词汇和文化形式扩散到了整个欧亚大陆。撒花起源于古代突厥语,后来在中世纪的蒙语、突厥语、汉语、朝鲜语、波斯语以及推测的多种欧洲语中都有借音。这是大汗面向西藏寺院和僧侣的布施(dbang yon),是与穆斯林商人一起,以“双花”一词进入高丽王朝。撒花的意译在中国和韩国成为了“人事”的词汇和文化。蒙古的撒花就是现代中国的“关系”和韩国“人事”文化的长期根源。

蒙古朝廷反对撒花的非互惠性,实行<赃罪十三等>、<赃罪条例>等反腐败政策,这与御史台、肃政廉访司的成长有关,收受贿赂是台臣存在的基础。但在可汗兀鲁思,许多人是通过撒花连结在一起的。它建立了蒙古人事网络,获得了官职,赢得了诉讼,同时他也提供了控制管理政府的权力和机制。即便它不是万能的工具,但撒花也可以使大汗动摇。

在许多史书中,百姓被记录为服务于权力与行政的工具,并被赋予这样的功能。然而,百姓准确地捕捉和揭露了人事网络中当权者和官员扭曲的日常生活。通过《朴通事》中所载一位村民和他的官员朋友之间的整个对话,权威和权力被确认体现在“贿赂品”和“阿谀奉承”,即物质和言行上。

我要你莊頭裏去, 不-得工夫去不得。你每日做甚麼? 我每日才聽明鍾一聲響, 便上馬跟官人, 直到點燈時分恰下馬, 幾時得些閑? 說的是你一般爭名奪利的官人, 每日馬肚皮塵埋三尺, 睜着驢眼, 跟着假使長, 鑽在爭前立的, 夾着那屁眼, 東走西走, 不得撚指歇息, 一望成名, 那裏肯來我一般村莊人家。我在村裏, 稻熟蠏肥魚正美, 滿山果子以爲食, 堂上掛佛端然坐, 亦看樓外滿池荷花, 你自說村莊無人來訪, 我每日臨池樓上, 開呈村味, 對客飲酒吟詩句, 着碁論談能消日, 月明紗窓秋夜半, 撫琴一操解千愁, 若你也到我樓上, 一發忌棄名與利。[135]

收受贿赂,贪污钱粮、物料的人,与克扣盗取,调换借贷的人,他们觊觎并向百姓索要撒花,这给其带来了苦难。[136]然而,在日常生活中,士人也有通过向蒙古人、色目人官僚和有权势的人提供他们的撒花,来寻求互惠和权利,以推进关系。

腐败是汉人儒士批评蒙古政府的一个主要理由,也是克服士人交往受限局面的一种措施。大汗的反腐政策是国家库存防范、管理保护的防御机制。对于大汗来说,撒花和反腐都是他不能放弃的事情。

简而言之,撒花可作为帝国“人事”,是礼物、贿赂品和交易品的综合体。撒花网络是蒙古帝国新出现的物质文化和政治、社会、经济和礼仪的总体,[137]从可汗到官僚、知识分子、权势人物、商人等,都深陷在撒花的交换网中,撒花在当时的欧亚社会和文化中有着广泛的实践,并流传于后世,从另一个角度看,撒花显然是蒙古人的精英领导(meritocracy)的体现。

一宋史研究资讯一

邮箱:txq1627@126.com

鲁公网安备37020202370243号

鲁公网安备37020202370243号